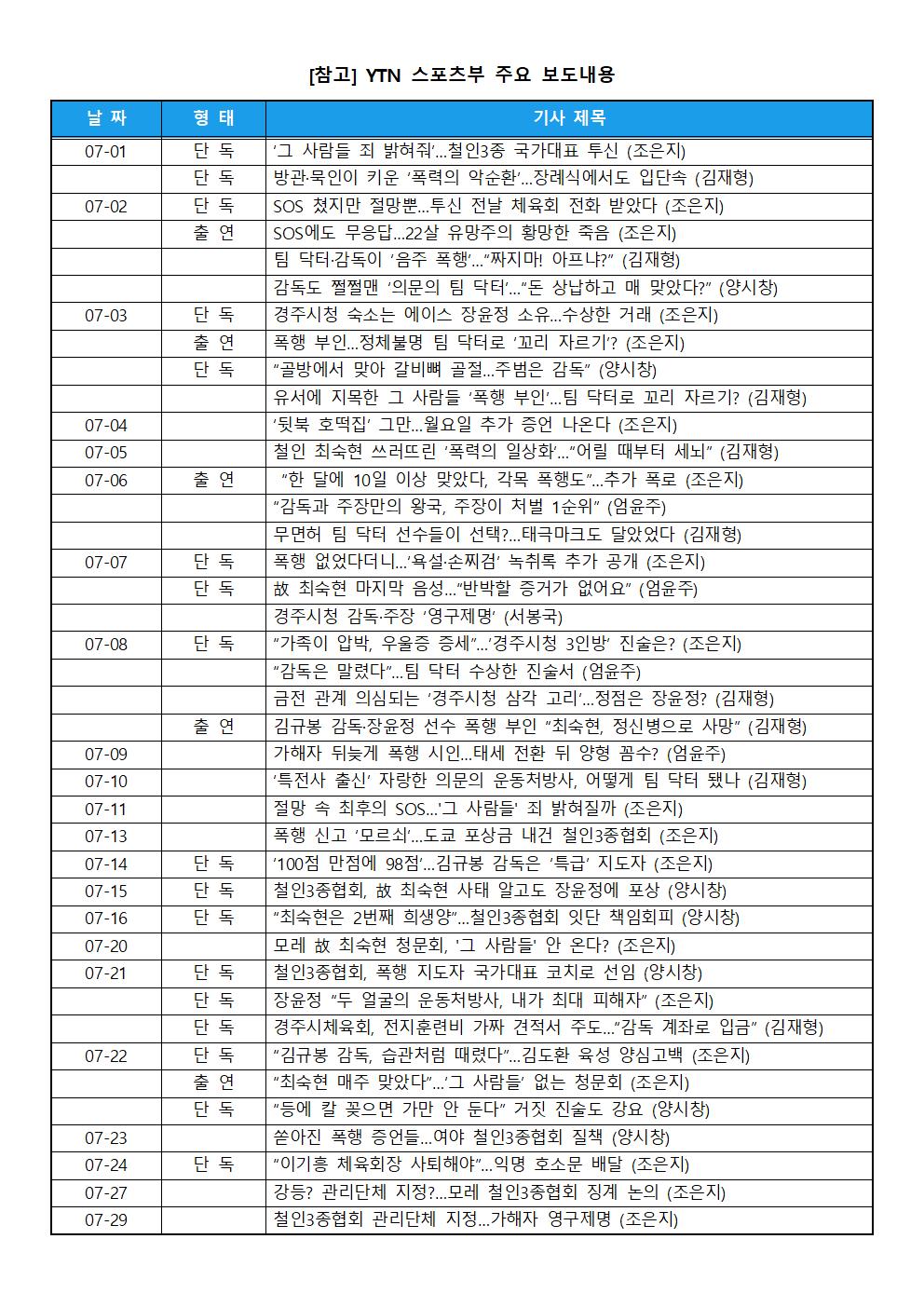

‘철인3종 유망주의 죽음이 남긴 숙제’ / YTN [단독] 취재 후기 – 스포츠부 조은지

“어떻게 사람이 죽었는데 기사 한 줄이 안나요? 방금 내가 국회 소통관에서 기자회견 했어요!” “아니, 의원님. 누가 죽었다고요?”

미래통합당 이용 의원의 전화였다. 정확히 10년 전 밴쿠버 동계올림픽에서 만났던 인연이 강산이 변해 금배지를 달고서도 이어진 터. 하소연과 원망이 반반씩 묻어있는 그 목소리가 일상을 뒤흔들었다. 내게 2020년 7월 한 달은 오롯이 최.숙.현, 세 글자였다.

★ “이빨 깨물어! 커튼 쳐!”…공포 속에 남긴 녹음파일

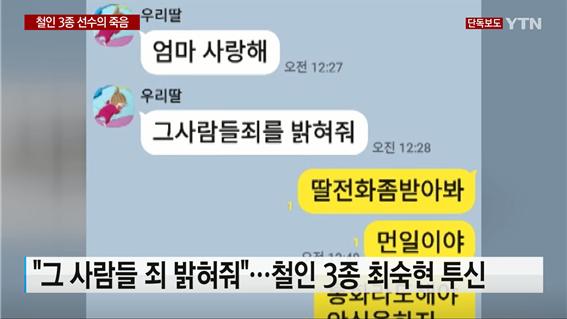

극단적 선택 전 최숙현의 메시지. <엄마, 사랑해. 그 사람들 죄를 밝혀줘> 한 맺힌 22살 유망주의 마지막 절규는 비극에 스산함을 더했다. 이용 의원에게 故 최숙현 선수가 생전 대한체육회에 냈다는 진정서를 받았다. 거기 적힌 번호로 고인 아버지와 연락이 닿았다.

그리고 접한 녹음파일. 활자로만 느껴진 낯선 죽음이 비로소 생생하게 살아났다. <이빨 깨물어, 커튼 쳐, 짝! 짝! 너는 맞을 자격도 없어> 광기 어린 운동처방사의 손찌검을 온몸으로 견디며 최숙현은 물기 어린 목소리로 그저 조아릴 뿐이었다. <제가 맞겠습니다, 죄송합니다, 꺽꺽> 진땀이 났다. 목소리를 곱씹어 들으며 문자로 꾹꾹 바꿔 치는 내내 소름이 돋았다. 한 시간은 족히 되는 분량을 받아치며 충격적인 발언마다 별표(★)를 쳤다. 스크롤을 올려보니 죄다 까맸다.

분명히, 아니, 너무 심하게, 얘기가 됐다. 단독·특종은 늘 짜릿하기 마련이지만 ‘섹시하게’ 가공할 생각은 사치였다. 휴대전화까지 감시당했다는 최숙현이 마음 졸이며 눌렀을 녹음 버튼. 세상에 남긴 SOS를 듣고, 또 들었다. 이런 욕설을 방송에 써도 될까, 충격요법이 오히려 진실규명에는 도움이 될까, 초 단위로 숨소리를 쪼갰다. 늘 마감 직전에 초치기로 편집이 끝났다.

고인의 아버지가 바란 건 오직 ‘딸의 한풀이’. 유족과 철인3종 선수·지도자들, 문체부와 체육회, 철인3종 협회, 국회까지 닥치는 대로 두드렸다. 경주시청 철인3종 팀에 있었던 가혹행위 정황을 고인의 훈련일지와 다양한 녹취록, 동료선수·관계자들과의 접촉, 국회의원실 자료 요청을 통해 파헤치는 게 우선이었다. 폭행을 전면 부인하는 가해자들의 입장과 수사기관 진술 내용도 이런 다양한 루트로 입수했다. 최 선수의 신고를 받은 관계기관들이 왜 미온적으로 대처했는지, 오히려 비극에 영향을 끼친 게 아닌지도 깐깐히 살폈다. 우리나라 체육계에 만연한 성적 지상주의와 아마추어 행정까지 폭넓게 건드렸다.

★ “자주는 아니고 일주일에 한 번이요…맞을 만해서 맞았어요”

故 최숙현 선수가 신고했던 선배, 폭행은 전혀 없었다던 남자는, 돌연 말을 바꿨다. 감독이 숙현이를 때리는 것을 봤고, 본인도 자주 맞았다고 했다. 납골당에서 사죄의 눈물까지 쏟았다. 형량을 줄이려는 태세 전환이다, 뒤늦은 양심고백이다, 의견이 분분했다. 그 진심까지 속속들이 알 수는 없지만, 폭행에 무감각했던 건 분명해 보인다. 정확히는 폭행이 폭행인 줄 몰랐다고나 할까. 극한의 상황에서 잠재력이 폭발하는 운동선수의 특성상 손찌검을 당연하게 받아들이며 살아왔던 것 같다.

지난달 22일 청문회. “최숙현 선수가 자주 맞았느냐?”는 의원 질문에 김도환은 “자주는 아니고 일주일에 한 번 정도….”라고 말했다. 곳곳에서 헛웃음이 터졌다. “일주일에 한 번이면 자주입니다.” 실제 김도환은 폭행을 시인한 뒤에도 언제, 어디서, 몇 대를, 왜 맞았는지를 떠올리느라 골머리를 앓았다. 측근에게는 “그때는 맞을 만했다”는 말도 자주 했단다. ‘꽃으로도 때리지 말라’는 말을 들으며 자란 ‘최숙현 세대’와는 분명한 괴리감이다.

★ 최숙현은 왜 기자를 찾지 않았을까, 아니 못 찾은 걸까?

7월 한 달을 ‘최숙현 사태’에 ‘올인’하는 내내 가장 많이 든 생각은 이거다. 전방위적으로 여러 기관에 SOS를 쳤으면서 왜 언론사는 안 두드렸을까? 비극적 선택이 없었다면 과연 우리가 기사화할 수 있었을까?

부끄럽지만 10년 가까이 스포츠 판에 있으면서도, 철인3종 종목을 취재한 적이 없다. 장윤정이라는 선수도, 억대 연봉을 받았다는 것도, 이번에 처음 알았다. 어쩌면 고인은 운동하면서 만난 기자가 몇 없을지도 모른다. 마음을 터놓을 기자가, 하다못해 전화번호라도 아는 기자는 있었을까. 도쿄올림픽 출전을 코앞에 둔 국내 1위 ‘가해 선배’ 대신 본인 편을 들어줄 거라는 확신도 감히 없었을 것 같다. 슬프게도, 또 비극적이게도, 故 최숙현 선수는 ‘죽음으로서’ 그동안의 가혹행위를 스스로 증명했다. 그제야 언론은 호떡집이 됐다.

극단적 선택 이후 약 40일. 가해자들은 줄줄이 구속됐다. 대한체육회에서는 폭력 근절대책을 ‘또’ 내놨다. 국회에서는 ‘최숙현 법’이 통과됐고, 문체부 아래 스포츠윤리센터도 첫발을 뗐다. 이제 형사 절차만 남았다. 너무 몰입했던 탓인지, 가벼운 ‘번아웃’ 증세마저 느낀다.

‘멍 때리며’ 돌아보니 22살 청춘의 죽음에 새삼 마음이 아려온다. 할 수 있는 모든 곳에 SOS를 쳤지만 최숙현은 마지막까지 철저히 외로웠다. 철인3종을 그만둬도, 행복한 세상이 있다는 걸 알았다면. 또래들과 하하호호 떡볶이를 먹고, 수학여행 전날에 설레서 잠 못 드는 밤을 경험했다면. 메달공장에서 운동기계로 살지 않았다면. 동료들은 “그게 운동선수의 생활이고 사회인 줄 알았다”고 뒤늦게 가혹행위를 추가 폭로했다. 이미 너무 많이 늦었지만 마음으로라도 안아주고 싶다, 땀만 흘리다 떠난 짧은 젊음을.